今天刚刷到科学家破解“祖父悖论”,时间旅行的可行性得到自洽的帖子。刚好放空了自己一段时间,想到一些自己的理解。

该贴原文梗概如下:

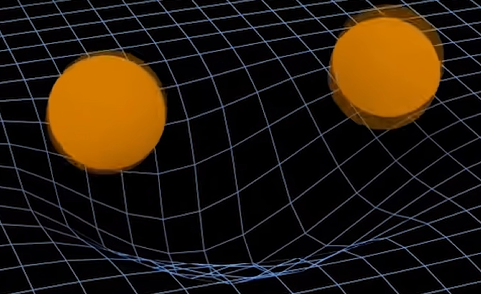

在牛顿物理中,时间线性推进,但爱因斯坦广义相对论揭示,时空可以进行弯曲,典型的例子就是黑洞。理论上,时空弯曲可能形成闭合的时间曲线,使得旅行者回到过去。研究作者Lorenzo Gavassino指出,旋转的物质可以“拖拽”时空,导致时间形成环路。尽管宇宙整体并未表现出这样的旋转特性,但黑洞等旋转天体可能创造类似环境,为闭合时间曲线提供可能性。

时间旅行的最大难题在于由此引发的悖论(祖父悖论仅是其中之一)。这些矛盾源于人们假设热力学定律在时间循环中仍正常运作。热力学中的熵,衡量系统混乱程度,是唯一区分过去与未来的物理法则,也是我们记忆过去而无法预知未来的原因。

我认为此处的预知未来是指熵较大的未来,如果熵较小,如苍蝇预测你举手是会拍他,人在空中无法改变自由落体的结果。而有些生物似乎并不能记忆过去,如鱼的行为特性似乎记不得自己吃过食物,老年痴呆患者也会失去记忆能力。但渺小的生物也具有预测的能力,如横上一个障碍在蚂蚁面前,蚂蚁会绕过;如前面的苍蝇。记忆与预测后面还会提到。

Gavassino的研究于2024年12月12日发表在《经典与量子引力》期刊,arxiv:https://arxiv.org/abs/2405.18640

论文摘要如下:利用Wigner定理,宇宙飞船在轴对称宇宙中沿紧密类时曲线飞行,宇宙飞船内部能级经历自发离散化,在完成曲线的往返后,所有系统回到了它们的初始状态。这意味着宇宙飞船内观察者的记忆必然会在旅程结束时被抹去。更一般的说,如果熵增加,Poincare循环最终会在循环结束时逆转,迫使熵减少到初始值。该文证明这种熵的减少与本征态热化假设时一致的。

Gavassino表示,过去的科学家和哲学家认为,如果时间旅行存在,大自然会通过“自洽性原则”防止矛盾的发生。他的研究首次用量子力学推导出这一原则,并证明历史的自洽性可以自然从量子定律中得到。

我列举一下该文提出的一些有趣的例子来帮助理解:

人们通常认为,在一个具有封闭类时曲线(ctc)的宇宙中,人们可以“旅行到过去”。从表面上看,这似乎是一个明显的暗示,因为(在足够大的尺度上)人们可以将类时曲线视为假想的穿越时空的宇宙飞船的世界线。如果这样的曲线形成一个循环,宇宙飞船就会回到它的起点,回到它自己的过去。然而,为了确认这是一次真实的回到过去的旅行,我们必须首先讨论乘客(即宏观粒子系统)在完成往返时会发生什么。例如,考虑下面的问题:“爱丽丝能在旅程的终点遇见年轻时的自己吗?”回答这个问题和类似的问题最终归结为确定ctc上非平衡热力学系统的统计演变,这就是论文做的。

我们首先注意到,根据我们目前对物理学的理解,嫡增加是唯一的物理定律。这使我们能够区分过去和未来。

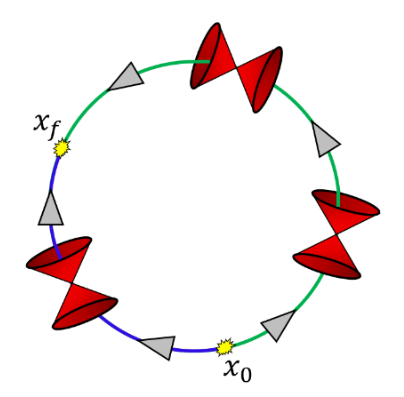

因此在曲线中存在一个事件x0,其中飞船的嫡最小,另一个事件xf ,其中飞船的嫡最大。然后,让我们把封闭的曲线分成两个开放的部分,开始于x0,结束于xf。从S(x0)≤S(xf)开始,两个部分的嫡(平均)从x0增长到xf。因此,在CTC的两个分支上,热力学时间开始于x0,结束于xf。基于这一事实,有人认为,如果一个观察者从x0开始他的旅程,并沿着图中的绿线逆时针移动,那么,当他们穿过事件xf后,我们就不能再说他们的主观时间“不断增长”。相反,所有热力学过程(包括记忆形成和老化等生物过程)都是颠倒的。因此,严格地说,这个观察者的故事以xf结尾。蓝线包含另一个故事,其中另一个(时间反转)版本的观察者顺时针从x0移动到xf。结论:从在CTC上旅行的观察者的角度来看,封闭的类时曲线不是(嫡)时间的环路。相反,它是两条平行的嫡时间线,它们都在相同的事件中开始和结束(即x0和xf) 。

例如,考虑一个Alice的观察者,她的生命从x0开始,连同一枚硬币和一个笔记本。假设沿循环顺时针发展的Alice版本投掷硬币并得到正面,在笔记本上写”H”,而另一个版本(逆时针)的Alice得到反面,并写上”T”,当两个时间线在事件xf中相遇时,哪个字母会出现在笔记本上?

摆脱这个悖论的唯一方法是诉诸自洽原则,根据该原则,宇宙真正发生的历史只有那些一切都一致的历史。例如,在上面Alice的实验中,可以假设硬币在两个平行历史上纵使给出一样的结果。在经典世界中(你所理解的世界),者必须作为柯西问题的附加约束来强制执行(理解为上帝),而在量子世界中,自洽性自动保持为进化算子的固有特征。并且Gavassino还针对这个历史的自洽性给出了详细的物理证明。

而且,历史的自洽性不要求我们对初始状态施加约束,因为所有操作都是一致的,所有故事都是自动自洽,该自洽限制的是所有粒子的微观运动。

这是一种怎样的理论?

要知道世界上不可能存在一样的操作复刻,就算你做出和上一秒一样的动作,体内的微观粒子的运动也一定不会相同。

再次回到宇宙飞船的命题(请不要再看上面的绿蓝热力学图了,那只是x0到xf的热力学,而不是整个时间轴的图)。我们逆转时间从xf穿梭回x0,穿梭到x0会消除你的所有记忆,并开始保持操作一致性,直到再次回到xf。

上面所讲为量子力学,而在平行世界(保持记忆)中,自洽性一定程度上正好能解释祖父悖论。那么多个逻辑,我们总能想出一个自洽,比如假定两个平行宇宙来解释祖父悖论,主宇宙的孩子A回去杀死了祖父A1,那孩子A1为什么会存在?很简单,祖父A1死了,导致祖母只能和B1结婚,后代为孩子B。孩子B也回去杀死了祖父B1,导致祖母无法和B1结婚,最终只能和A1结婚,生下孩子A。而这只是个简化理论,a的时间线产生的b可以是任意宇宙的你,而导致你出现的b也是任意宇宙的你,这里的ab只是个代名词。无穷宇宙中,总会有那么个b导致你的出现,而你的出现又会导致新的宇宙出现。每个人都是故事的开端和结果。

自洽性反应到经典世界,也就是我们的世界真的存在一个“上帝”,这或许是爱因斯坦相信上帝的原因。

那我穿梭回去,我能遇到小时候的自己吗?假设现在有一个老鲍勃一个人呆在宇宙飞船里,根据作者给出的理论推导,要么老鲍勃在遇到小鲍勃之前就死了(宇宙飞船穿梭所耗的时间),要么他重生,成为消除记忆的年轻的鲍勃,开启操作一致性)。不管怎样,方程结果都没能安排两个鲍勃见面。

第二个建模:现在有两个人蹲在宇宙飞船上,他们就是老鲍勃和年轻的鲍勃(我们强行安排他们见面)。老鲍勃相信自己是来自未来的鲍勃,但是“老鲍勃”的信念并不能可靠的描述他自己的过去,因为逆转时空熵减少的原因,老鲍勃一定会有记忆损失,老鲍勃在去到x0之前的所有记忆可能都是错误的。老鲍勃的存在与年轻的鲍勃的生活没有宏观的因果关系(他们两个没故事)。因此,年轻的鲍勃没理由相信老鲍勃真是来自未来的自己,而老鲍勃更有可能是一个“年长的克隆体”。

读到这里,这让我不禁的想到梦。所谓的逆转时空后的记忆损失和自洽的正常过自己的生活,都能和梦境贴上联系。比如亲人去世之前会有所谓的警示梦,比如生活遇到大波动会遇到象征梦,甚至穿梭坠落之类的梦。猜测可能是去世后具有另一量子态逆转时空,但是损失了许多记忆回到现在(并非附加本体),而是与当前量子发生纠缠,但是由于自洽性,历史仍然继续推进。

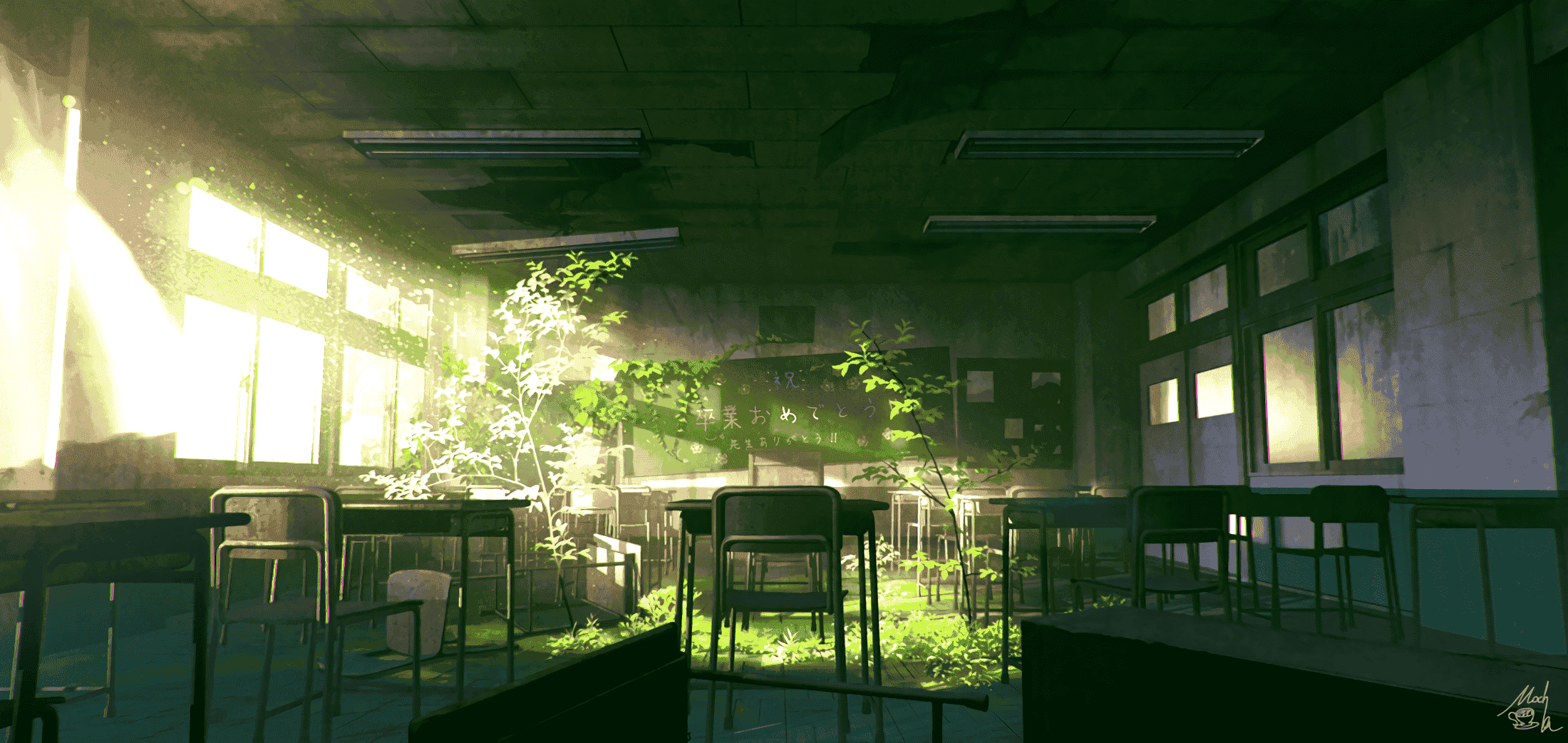

做个比喻性描述,尽管电影不应该拿来做真实性描述。恐怖游轮里的JESS,为什么她会继续回到那艘邮轮,影评说实际上她的孩子已经死了,她潜意识依旧是想救自己的孩子。让我们放到整个时间循环上,初始点为JESS登上邮轮,末位为JESS发生车祸失去孩子。那么一轮循环之后,JESS会失去她的所有记忆,在邮轮睡觉时已经完成了时空穿梭。

尽管这一理论框架令人振奋,但闭合时间曲线是否真实存在仍是未知。许多物理学家对此表示怀疑。1992年,Stephen Hawking提出“时间保护猜想”,认为物理法则可能会阻止时间循环的形成,例如时空在循环建立前可能会崩溃或变为奇点。

但是上述问题的解决都是依赖所谓的上帝——自洽性。我们也提到这似乎是Alice笔记本实验的唯一解,不然笔记本上会同时存在两个字母。

现在解释一下平行世界理论:

假设一个实验,发射一个电子向10个盒子的任意一个。量子理论可以给出电子落在每个盒子的概率,根据电子的轨迹和盒子的相对位置,这个概率在不同盒子中可能不同。我们发射电子,重复99次。它每次落入哪个盒子的次数与理论预测一致——量子理论胜利了。

但是只做一次实验,结果就无法预测。因为量子理论只能描述平均结果,无法描述单一事件。调整实验的情境,要考虑的就更深了。假设我们测量的是电子的动量,而不是位置。与位置不同,微观世界也会遵循守恒定律。但在测量之前,动量的叠加状态和最终测量值完全不同。(动量也不可测量,物理测得电流都是一堆电子),就好像单个电子的动量突然出现突然消失一样。

平行世界理论就是这么诞生的吧。微观世界的动量是在多个宇宙之间守恒,不仅解释了薛定谔那只生死不明的猫——另外一个版本的猫在其他宇宙(此处猫指量子)。还解释了动量并没有被创造或者销毁。

讲完了这些,想象一下时间穿梭+自洽性理论存在会怎样影响我们的生活,这段会是很有趣的事情。

我想分两个层面想象一下这个问题,分别是:地球的未来->现在,外星的未来->现在。

假如地球的未来存在时空穿梭,飞船上分别有老Bob和老Alice,上面说到穿梭回去会消除记忆加变年轻(重生)是吧。理论上来说,年轻的Bob会变成老Bob,每个阶段的Bob都会存在,可真的是这样吗?那个被送回原来时空的Bob呢?身体和记忆没有一部分再存在于时空中,这真的能算上全阶段存在吗。或许他根本没有穿梭回去而是死在了某个角落。

外星的未来->现在,假设存在外星生物A,暂时不知道是不是肉体存在。穿梭到了地球的现在,也就是他的过去,请问他是怎么存在?我暂时能想到四个答案:A.他在外星的过去 B.随宇宙飞船降落在地球的现在 C.灰飞烟灭 D.仅作为奇怪的存在观察地球的现在

如果是按照论文,穿梭者与在一个奇妙的地方死去无异。

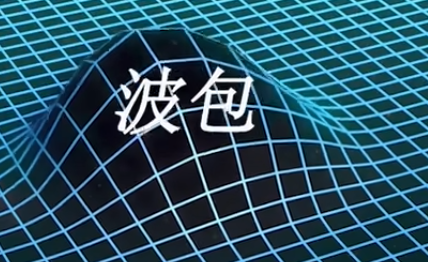

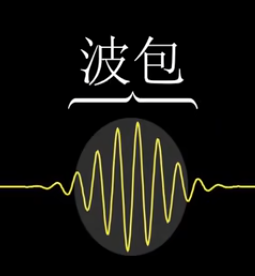

现在解释一下量子的基本理论,波包。以下来自B站

我们知道电子绕原子核运动,在测量上是无法确定准确位置的,只能用概率密度的电子云去描述。虽然电子不是绕原子核进行连续的圆周运动,但是出现的路径一定在它的轨道上。为什么测量时电子会神出鬼没?

量子力学上的解释是最小的(不可细分的)粒子实际上是个波包,波包越密集,越呈现出粒子的性质;波包越分散,越呈现出波的性质(波粒二象性)。比如一个光子就是一个波包。

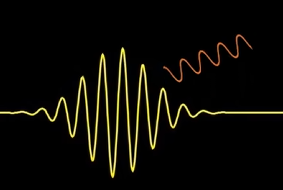

波包有两个性质,一个是位置,一个是动量。

如果要测量波包的位置,就要用光子撞击波包。而且要得到精确的位置,就需要用一定限度内尽量高能量的光子去撞击波包,使波包吸收光子的能量,波包变得密集,粒子的性质越明显,测得位置越精确。

但是这个时候,波包吸收了光子的能量,动量变得更大了,测得的动量信息就越不准。如果要测量波包的动量,那一开始打的光子能量就需要尽可能小,根据反射回来的光子动量算得波包得动量。所以测量过程中不能同时测得波包的动量和位置。

所以量子叠加是什么?

理论上波不可能存在完美的位置、也不可能存在完美的动量。理论上有条波弥漫宇宙的整个空间,我们说波包在哪,粒子就在哪,但是粒子可以出现在这条波上的任何位置。叠加态就是指波包会出现在波上的任意位置。(注意此处的波包不是机械波,不用动量进行机械传导)

我们说测量之所以会导致量子的叠加态消失,是因为在测量时必须发射粒子去探测被测量的波,被测量粒子的叠加态就会因为这些探测粒子而消失。这就是测量坍塌效应。只要我们不去测量这个粒子(没有其他粒子的干扰),波的叠加态就会一直存在,所以粒子既在这又在那。

量子纠缠就是:两个粒子其实处在同一个波,这两个波包在没有测量前本来就属于同一个波,只不过测量行为确定了两个粒子处于两个位置,但是实验看上去两个粒子可以超光速相互作用。两个纠缠粒子既然都属于同一个波了,这两个波包其实也是同一个粒子。即反证得到,对一个粒子的测量其实是对两个纠缠粒子的测量。

其实该理论可以拓展到宏观物体,其实不仅粒子存在量子的性质,宏观物体也是存在的,只是大于分子这个层面,难免会受到其他粒子的影响。比如你在坐飞机,宇宙中总有双眼睛在看着这架飞机,虽然你在飞机上睡着了,但是飞行员在操控飞机,雷达在监控飞机。而空气中的氧分子,湖里的水分子,大多数时候与光几乎没有相互作用,于是存在量子叠加。这个世界本就没有微观和宏观之分。